自動車産業における経済安全保障のニュアンス2024年1月25日開催「複雑化する経済安全保障情勢と企業対応」ウェビナーレポート

2024年2月28日

ポスト・チャイナの時代に向けた「インド」の戦略的重要性2024年3月13日開催 ウェビナーレポート

2024年4月4日ロシア・ウクライナ戦争やイスラエル・ガザ戦争、緊張が続く米中対立など、近年ますます地政学的リスクが顕在化しています。軍事力の行使が身近に迫る中、国家としてのリスク対応が必要不可欠になっていると言えるでしょう。企業もまた、原材料の高騰やサプライチェーンの再構築など様々な影響を受けています。日々情勢が変化し、想定外の事態が次々と起こる今こそ、従来の考え方や当事者意識の見直しが求められているのではないでしょうか。今回の勉強会にお招きしたのは、安全保障論やリスクマネジメントの専門家として知られ、執筆・講演など多方面で活躍しておられる金沢工業大学大学院 教授の伊藤俊幸先生。2024年以降の国際情勢がどのように変化していくのか、日本の安全保障政策はどう変わるのか、また日本企業はどのような対応をとるべきか、専門的な視点から詳しく解説していただきました。また株式会社FRONTEO 経済安全保障室 戦略チームの永田麻紀子からは、KIBIT Seizu Analysis(キビット セイズ アナリシス)を活用したサプライチェーンの解析事例を紹介しました。

金沢工業大学大学院(虎ノ門キャンパス) 教授

株式会社FRONTEO 戦略アドバイザー

伊藤 俊幸

防衛大学校機械工学科卒、筑波大学大学院修士課程(地域研究)修了。海上自衛隊で潜水艦乗りとなる。潜水艦はやしお艦長、在米国日本国大使館防衛駐在官、第2潜水隊司令、海上幕僚監部広報室長、同情報課長、防衛省情報本部情報官、海上幕僚監部指揮通信情報部長、海上自衛隊第2術科学校長、統合幕僚学校長、海上自衛隊呉地方総監を経て、2016年より金沢工業大学大学院(虎ノ門キャンパス) 教授を務める(イノベーションマネジメント研究科 イノベーションマネジメント専攻)。

株式会社FRONTEO

経済安全保障室 戦略チーム

永田麻紀子

早稲田大学法学部卒業。シティバンクにて、リレーションシップマネジャーとして顧客の資産管理、投資コンサルタント業務を担当。BNPパリバ証券株式会社にて、フィックスドインカム部門で部長代理として法人営業に従事。リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社にて、リテールおよびホールセール業務を経験。現在、株式会社FRONTEO経済安全保障室 戦略チームにて、主に民間企業を担当し、顧客の経済安全保障上の課題解決や戦略立案をサポートしている。

◆再び台頭する自国ファースト主義。民主主義国家の連携が問われている

伊藤先生が2024年のキーワードとして取り上げたのは「選挙」です。今年は世界各地でトップの顔ぶれが変わるかもしれません。

伊藤氏(以下敬称略):大きなトピックは米国の大統領選(11月)と結果が分かっているロシア大統領選(3月)ですが、私は欧州議会選挙(6月)に注目しています。今は穏健な議員が大半ですが、候補としてはミニトランプのような人たちが人気を集めている。ロシア・ウクライナ戦争で経済的な影響を受けたため、再び自国ファーストの芽が出ているように思います。また、私は1月に行われた台湾総統選挙の結果報道にも違和感を覚えました。勝った民進党は反中、敗れた国民党は親中と報道されていますが、彼らはどちらも台湾人としての意識が強く、国家としての独立は、口に出しませんが当然だと思っています。対中という点で方向性は一致しているのです。ただ日本の国会にあたる議会選挙については、民進党は少数政党になったので、今後は議会対策が重要になってくるでしょう。「なぜ国民党が急にこんなことを言いだすのか」ということがおきる可能性はありますね。

気になるのは米国大統領選挙の結果。なぜなら、トランプ大統領の再任を期待しているのは米国民だけに限らないからです。

伊藤:外国のトップで、トランプ大統領を待望している人物が三人います。一人目はプーチン大統領。トランプ氏は大統領になったらウクライナ支援を停止すると公言していますからね。そうなったらロシアの勝利が確定するでしょう。二人目はイスラエルのネタニヤフ首相です。国民からも嫌われるほどの極右ですから、ことあるごとにバイデン大統領が批判しています。しかしトランプ氏とはそもそも相性がいい。三人目は金正恩。トランプ氏は米国に利益をもたらさないという理由から、在日米軍と在韓米軍を撤退しようとしています。安倍元首相は大統領時代のトランプ氏を説得できましたが、岸田首相にそれができるかは疑問ですね。撤退すれば金正恩は大喜びするでしょう。トランプ氏待望論の背景には、民主主義国家におけるウクライナ支援に対する変化があります。当初は、どの国にも国際法を違反するロシアに対する激しい憤りがありました。各国が国際秩序を守るために結束できたわけです。ところが各国で自国民を先に守れという声が高まり、今は支援疲れのような状況になっています。トランプ氏はウクライナ支援の予算を不法移民対策に充てようとしていますし、EUではハンガリーが支援反対を表明しました。理念がお金の問題にすり替わり、支援どころではなくなっている。民主主義国家の連携が問われているのです。

選挙に加え、伊藤先生は注目すべきエリアとして中東を挙げました。キーになるのはアラブとイラン(ペルシャ)に対する認識です。

伊藤:トランプ氏は大統領時代の2020年9月に「アブラハム合意」を仲介し、UAE及びバーレーンが、イスラエルの国交樹立を実現させました。米国の仲介により、過去にはエジプトとヨルダンがイスラエルと国交を樹立しています。バイデン大統領もサウジアラビアとイスラエルの関係を正常化しようとしましたが、ハマスのイスラエル攻撃で中断を余儀なくされました。つまりパレスチナ問題に対し、アラブ諸国は既に中立化しているのです。ではどこがイスラエルと対立しているのかというと、それはイランです。多くの日本人はイランをアラブと誤解していますが、アラブ人はアラビア半島に住んでいる人々のこと。イランに住んでいるのはペルシャ人で、歴史や文化的な背景も異なります。そのイランで軍事を担っている革命防衛隊が、ガザ地区のハマス、レバノンのヒズボラ、イエメンのフーシ派など各地の武装組織を支援しているのです。中でもフーシ派は紅海で日本の貨物船を拿捕したのでテロ集団の印象がありますが、実はイエメンを実効支配している国家のような存在。彼らは戦略的に欧米経済へダメージを与えることで、イスラエルへの支援中止を狙っているのです。実際、航海ルートの変更によって西欧や日本の運輸業界は大きな影響を受けています。

♦生活に行き詰まった中国人民。彼らの怒りが導火線に火を付ける

米国の変化以上に気を付けるべきポイントは、中国の動向。経済の減速が世界情勢に大きな影響を与える可能性があるのです。

伊藤:仮にトランプ政権が誕生したとしても、中国の経済政策は変わらないでしょう。なぜなら、すでにバイデン大統領がトランプ時代以上に過激な対中経済政策を取っているからです。特に半導体の輸出規制は厳しく、自国のみならず日本とオランダも巻き込んでいる。脱中国依存が進んだことで、中国経済は確実に減退しているのです。ただ、米国の同盟国は喜んでばかりもいられません。13億人いる中国人民の怒りが、1億人の共産党員や党幹部に向けられるとどうなるか。彼らは怒りの矛先を外部との戦争や紛争など、他のことに向けようとするはずです。また、トランプ氏は大統領に就任したら対中関税を60%に引き上げることを検討していると選挙公約で言っていますから、さらなる中国の経済減速が台湾有事のトリガーになる可能性は大きいと思います。

もし台湾有事が起こったら、米国が助けてくれると思っている日本人は多いはず。伊藤先生はこの認識の危うさを指摘しました。

伊藤:今のバイデン政権においても、日本は正面に立たされることになります。「台湾有事が起こったら被害を受けるのは日本なんだから、当然動くべき」と考えている米国の識者は非常に多い。これもあって、安倍元首相は「台湾有事は日本有事」と発言し、中国を強く牽制しました。私が台湾有事を懸念している理由は、習近平氏が今までとは異なるタイプの指導者だからです。鄧小平氏以降の主席は経済を重視してきましたが、習氏が重視しているのは国家の「安全」です。経済を犠牲にしてでも国家の安全保障と社会の安定維持を守ろうとしている。だから人民の怒りによって共産党が傷付くとなれば、理屈抜きで上陸作戦に打って出るかもしれません。そうなると台湾は弾道ミサイルを中国本土に打ち込み、双方が焦土となるでしょう。そんな戦いに日本が巻き込まれるかもしれないのです。私たちはもっと当事者意識を持つべきですね。

♦変わりつつある日本の安全保証政策と防衛産業の強化

国際情勢が大きく変化しそうな2024年以降。それに合わせ、日本の安全保障政策も大きく変わることになります。

伊藤:安全保障政策の新たな柱は、「東南アジアを中心とした同志国の拡大」と「同盟よりも強い関係を構築する武器輸出」です。武器輸出と聞くと多くの日本人は拒否反応を示しますが、全面禁止が前提だった武器輸出三原則は、2014年に「防衛装備移転三原則」へ置き換わっています。その内容は「紛争の当事国には渡さない」「日本の安全保障に資する場合に限る」「第三国移転には日本の事前同意が必要」というもの。私が潜水艦の艦長だった頃は、自衛艦がハワイ沖で部品が壊れても日本から持ってくるためには武器輸出に該当するとして、経産省でかなりの手続きが必要でした。で、今議論されているのが「日本の安全保障に資する」という部分。これが同志国の拡大につながります。例えばバシー海峡を挟んで台湾の反対側に位置するフィリピンに装備品を渡すと、フィリピン軍人が海上自衛隊や海上保安庁に使い方を習いに来る。その結果、同盟よりも強い関係を作ることができているのです。それを目的に、昨年12月の与党協議で「防衛装備移転三原則」の運用指針改正が行われました。ただ公明党が反対したため、6点あるうちの「他国と共同開発した装備品の第三国への輸出」と「安全保障面で協力関係にある国への輸出対象を5類型に限定しているルールを見直す」という2点が積み残しになってしまいました。2月末には結論が出ているはずです。

伊藤先生は、こうした変化が日本の防衛産業のあり様を変えると見ています。

伊藤:海外輸出の枠組みができたので、防衛産業に投資する企業が増えるでしょう。やっと国際社会並みになったとも言えますが、政府がこういう国際情勢を見据えながら着々と施策を打ち出してきたことは間違いありません。防衛産業は「死の商人」ではなく、どの国にとっても重要な経済政策の一つなのです。

♦「もしトラ」に備え、企業ができる対応策は何か?

勉強会ではモデレートディスカッションにも数多くの質問が寄せられました。

1.もしバイデン政権が継続した場合、どのようなリスクがありますか?

伊藤:トランプ氏ほど極端ではないものの、対中政策は今と変わらず厳しいままでしょう。ウクライナ戦争は長期化すると思いますね。下手すると10年以上続くかも知れません。

2.トランプ大統領は日本にどのような要求をするでしょう?

伊藤:「もっと金を出せ」と言うはずです。24年度の予算で防衛費は過去最大の7.9兆円になりましたが、「それでも足りない。出さないと在日米軍を撤退するぞ」と脅すでしょう。

3.経済の衰退が続く中国。日本が影響を受けないためには何が必要でしょうか?

伊藤:意識の高い経営者の方々は、既に東南アジアやインドに軸足を移しているかもしれません。少なくとも経済安全推進法で規定された重要物資に関わる企業は、自社の業態を今一度見直すべきですね。トランプ政権下ではデカップリング(分断)が進み、バイデン政権下ではデリスキング(リスク低減)が進みました。今後は各企業で是々非々の対応が求められると思います。

◆中・仏・韓国軍需企業のサプライチェーン解析

FRONTEOの永田は、当社が開発した経済安全保障対策ネットワーク解析システム「KIBIT Seizu Analysis(キビット セイズアナリシス)」の活用例を紹介しました。経産省が輸出者に向けて公表している、大量破壊兵器等の開発の懸念が払拭されない「外国ユーザーリスト」。これを元に、中・仏・韓国の軍需企業を解析しました。

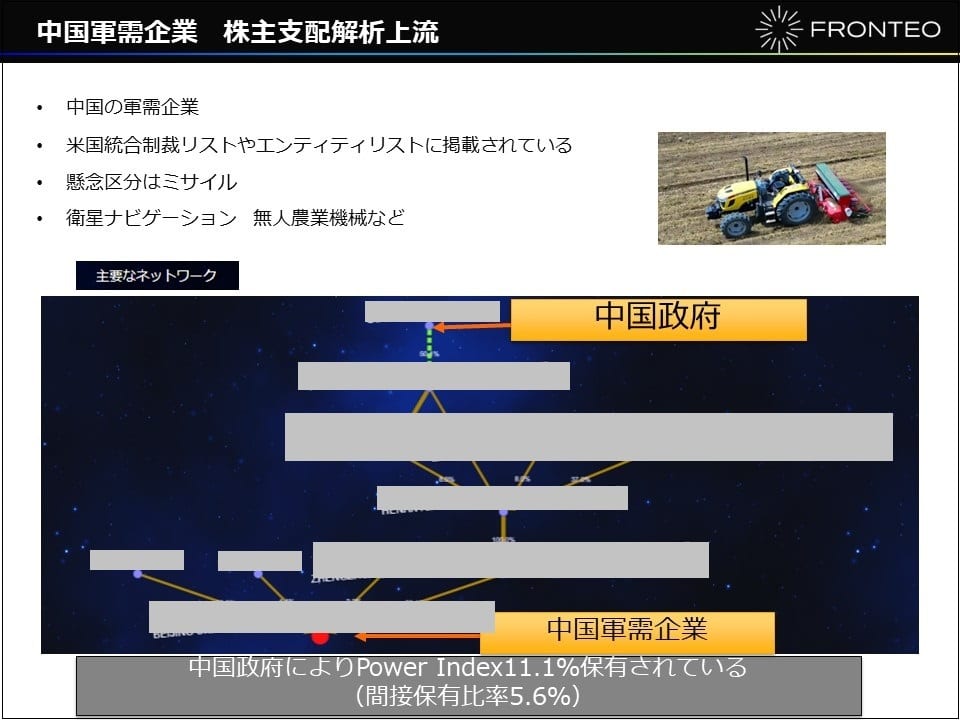

永田:1社目は新たに追加された中国の軍需企業。この会社は米国のエンティティリストに掲載されており、衛星ナビゲーションや無人農業機械などを生産しています。最上流に出てきたのは中国政府で、当社の関連指標であるPower Indexは11.1%を示しています。

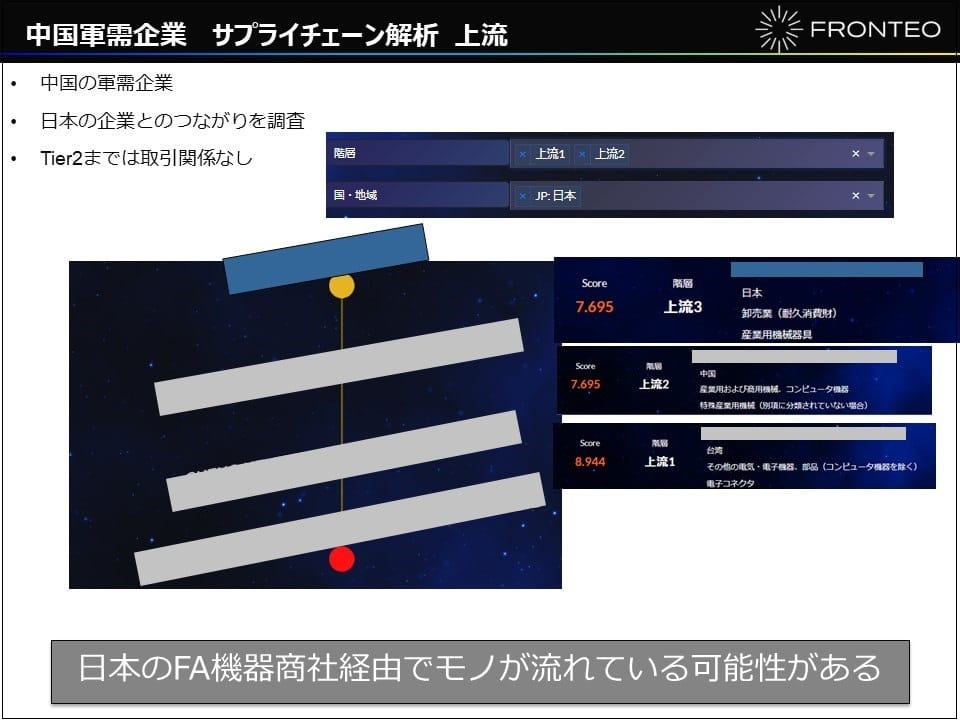

永田:同社の取引関係を見てみましょう。ティア1、ティア2に日本企業は出てきませんが、ティア3には日本のFA(Factory automation)機器商社が入っています。同社経由で日本製品が中国企業へ渡っている可能性は否定できません。

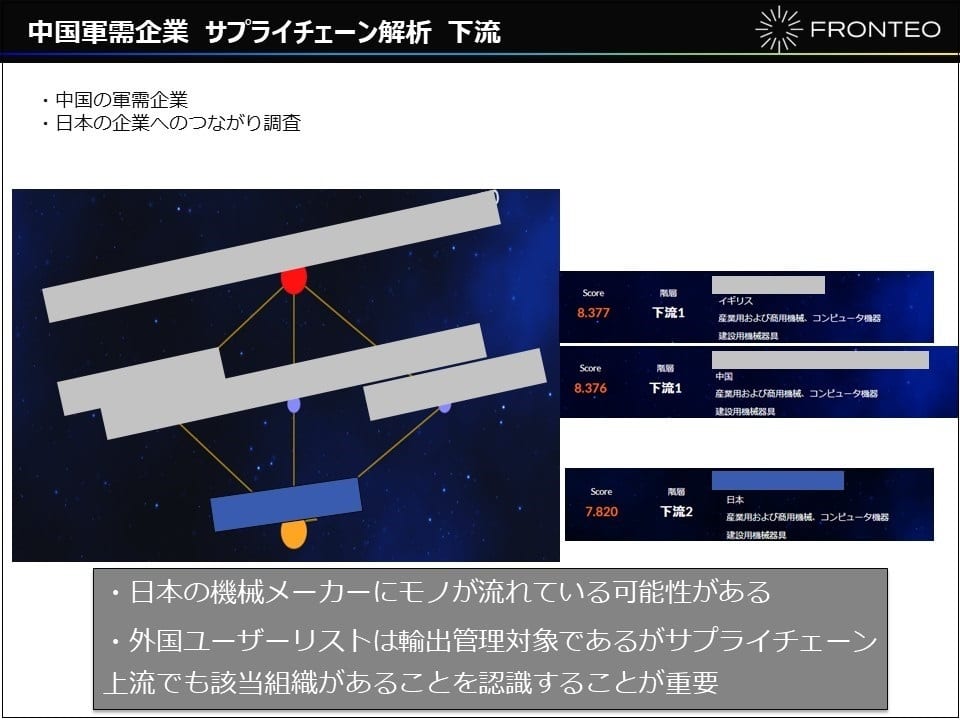

永田:次はこの中国企業の販売先を見てみましょう。ティア2に現れたのは日本の農機具メーカー。同社に対し、兵器に利用される製品や部品が流れている可能性があります。外国ユーザーリストは輸出の管理対象ですが、サプライチェーンの上流でも該当する企業はあり得ます。

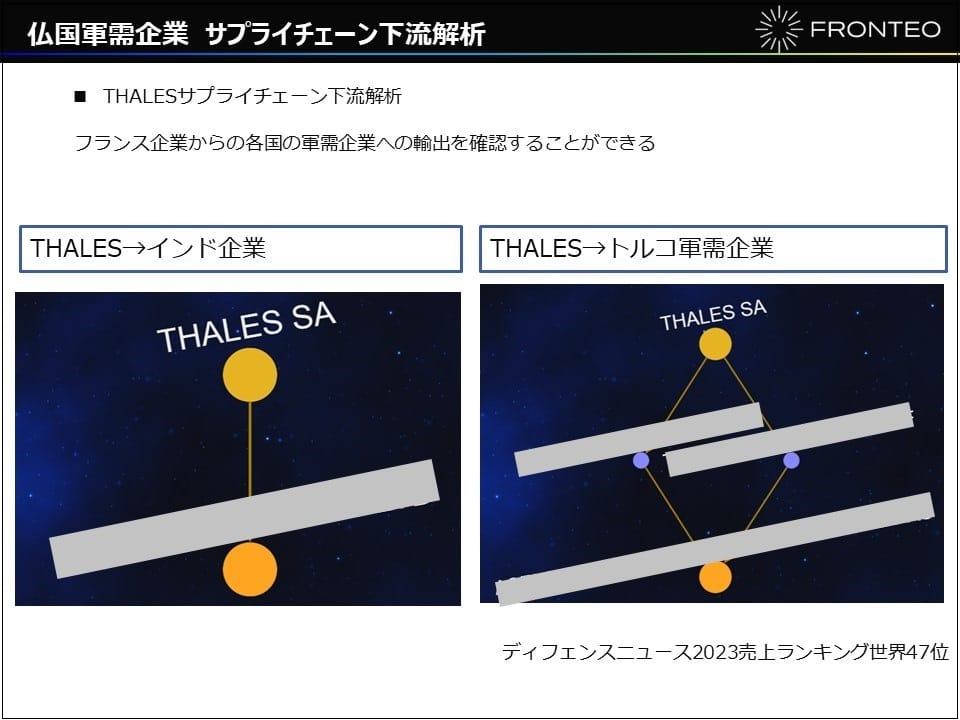

永田:フランス企業はどうでしょうか。タレスは航空宇宙分野や防衛分野で各種サービスを展開している大手企業。フランス政府のPower Indexは35.6%という高い値を示しています。サプライチェーンの下流を見ると、ティア1にインド企業、ティア2にトルコの軍需企業が現れました。

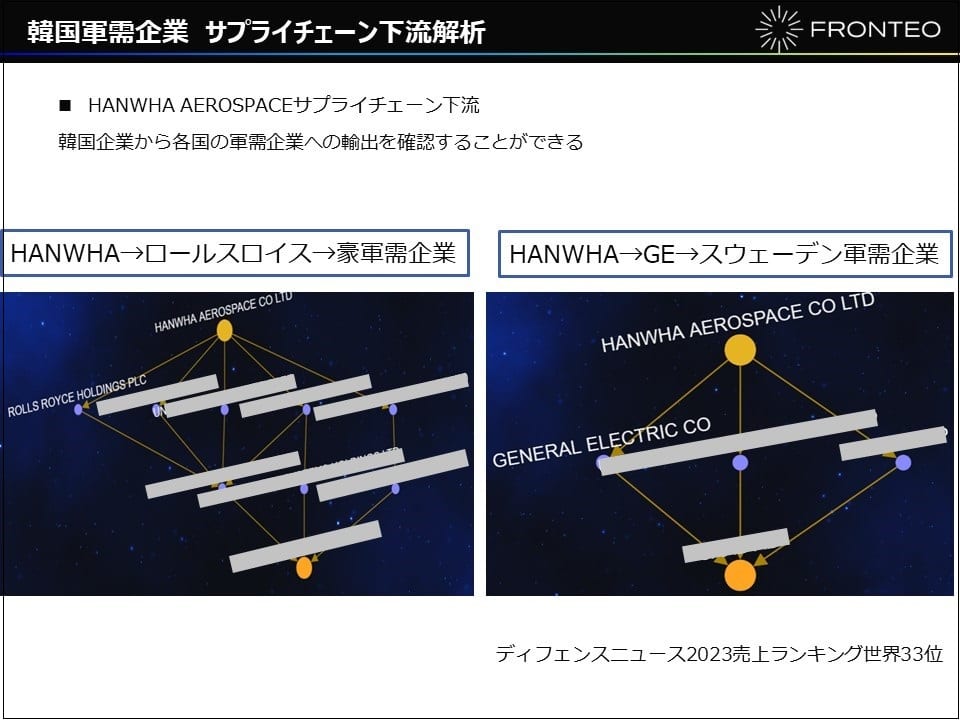

永田:最後に解析したのは韓国の軍需企業。ハンファは防衛分野の企業で、GEやロールス・ロイスなどと取引しています。韓国政府のPower Indexは11.1%。解析から、ロールス・ロイスを通じてオーストラリアの軍需企業へ、GEを通じてスウェーデンの軍需企業へモノが流れていることが分かりました。

永田:こうした解析を行うことで、海外の軍需企業がどのようなビジネス展開を行なっているか、また軍需企業と政府との距離感を知ることができます。ぜひ海外取引の参考ツールとして役立ててください。